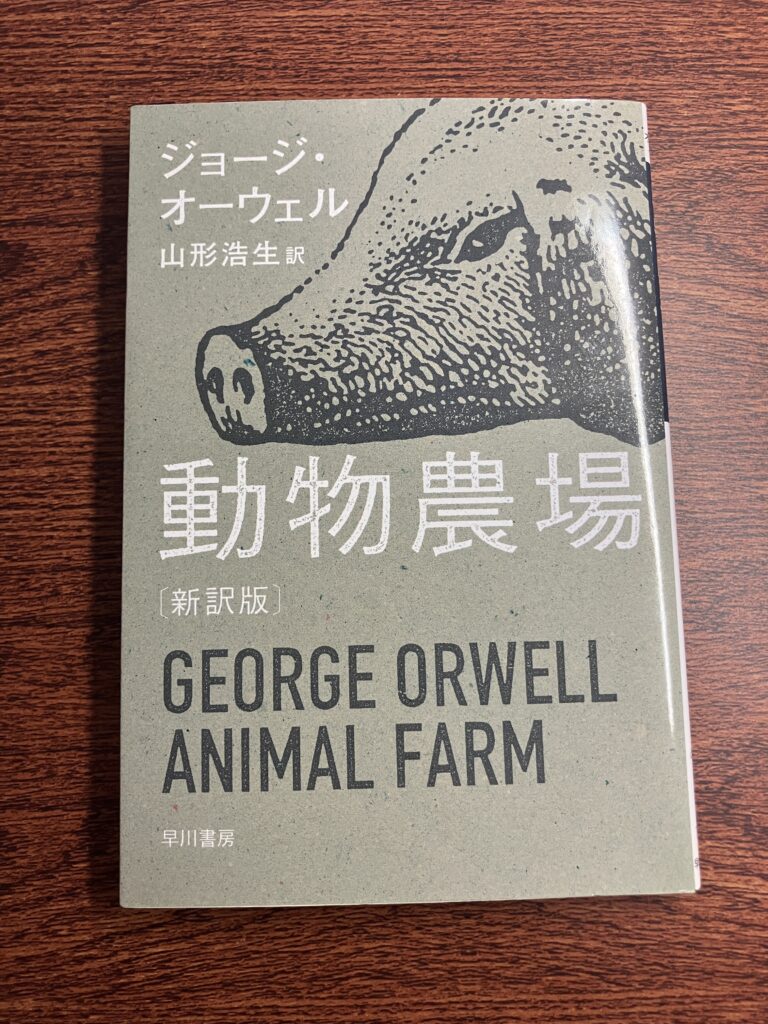

イギリス人作家のジョージ・オーウェルの『動物農場』です。

ジョージ・オーウェルとえば、『1984年』が名作として有名ですが、この動物農場も同じくらい名作で、アニメ化もされています。

作品の内容は、豚や牛や馬や犬など家畜として人間に支配されている農場の動物たちが蜂起し、人間を退け、動物たちだけで新たな社会を創っていくが…というもので、ロシア革命後のロシア社会の歩みや、なんちゃら主義や、人間の権力構造やらを寓話形式で風刺したものとなっています。主題は分かりやすいですし、著者の序文や訳者である山形浩生さんのあとがきと合わせて読めば、歴史的な背景が分からない方にとっても、より読みやすいかと思います。

とまあ、作品解説は本題ではありません。

この作品を「猫の本」と称すのは少々乱暴かもしれません。というのも、作品の中で猫が登場するシーンは全部で5回くらいで、何だったら後半はほとんど登場しません。なので、正確には「猫が出てくる本」なのですが、猫の描かれ方が登場回数の少なさを補って余りある程、とっても良いのです。

登場する猫は、話を聞いていなかったり、他の動物たちが一生懸命働いている時にどこかに行っていたりしているのに、持ち前のかわいさを武器に非難されたりはしないなど、ずる賢く描かれています。

この作品に限らず、物語(特に昔の)に出てくる猫は概ね、ずる賢い感じに描かれています。昔は猫が外で暮らしているのが普通だったので、室内飼いが主流になった今、多くの猫は飼い主さんにベタベタ甘えて過ごしていることでしょう。そんな猫好きの飼い主さんたちが、自分の飼い猫に抱くイメージと物語に登場する猫のイメージとは若干異なると思いますが、それでも、作中の周りを気にせず自由気ままに振る舞う猫に対し、なぜか「…あるある」と共感してしまいます。

それは猫の本質が根本的には変わっていないからでしょう。家猫として飼い主さんに大切に可愛がられてる猫でも、野良猫として外で暮らしている猫でも、猫の自由な振る舞いは変わりありません。

それが猫の魅力ですし、我々が猫を好きな理由でしょう。

この作品には色々な様々な動物が出てきて、それぞれに役割があります。豚は権力を振りかざしたり、馬は愚直に働き者であったり、羊はただ従うだけの存在だったりします。そして猫は何にも従いませんし、何にも属さず(あるいは従ったり、属したふりをしています)、猫らしくしています。

読者の多くは、読み終わった後、「自分だったらどの動物だろうな」と動物たちに自分を重ね合わせることでしょう。

そして、猫好きの皆様はおそらく「猫になれたらいいなぁ」と思うでしょう(猫が登場していたことなど忘れているかもしれませんが…)。それと同時に「自分は猫ではない」ことに気が付くと思います。人間は猫のように振舞えません。

残念ながら人間は猫にはなれません。だから猫のことが好きなのでしょう。

全体的に良いことは起きず、社会が崩壊していく様を描いた悲劇の面が強い作品の中で、圧政下でも自分のスタンスを崩したりしない猫だけが輝いて見えるのは僕だけでしょうか…

平和なこの国においても、日々生活していると面白くないことがたくさんあると思いますが、作品を読んで、猫の振る舞いから学べることがありますし、猫の魅力について改めて考えることができると思います。

150ページ程度の短い物語で読みやすいですし、そもそも傑作中の傑作ですので、おすすめです!